Archivale des Monats

Im Stadtarchiv Halle lagern viele verborgene Schätze. Diese Schätze sollen für die Öffentlichkeit geborgen werden. Besucherinnen und Besucher dieser Seite wird an dieser Stelle jeden Monat eine besondere Archivale oder ein neuer Bestand aus den tausenden von Regalmetern vorgestellt. Einige dieser Archivalien von 2010 bis 2015 wurden von Schülerinnen und Schülern des Südstadt- , Georg-Cantor-, des Herdergymnasiums und der BbS IV „Friedrich-List“ Halle im Rahmen von Projekten im Stadtarchiv Halle recherchiert und als "Archivale des Monats" veröffentlicht.

Viel Spaß beim Entdecken!

Archivalien des Jahres 2026

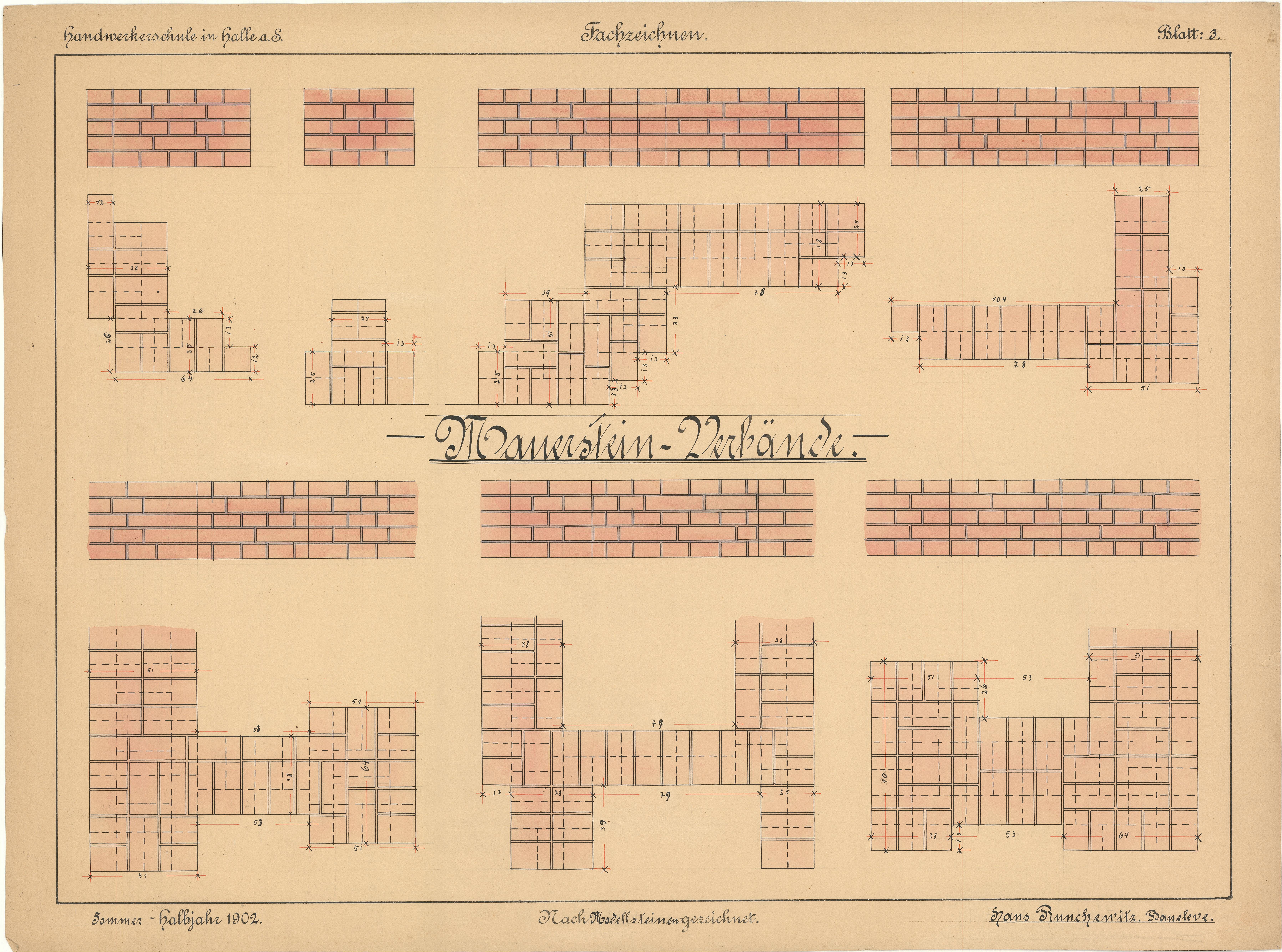

Zeichnungen eines Schülers der Handwerkerschule Halle

Vor 125 Jahren, am 4. Januar 1901 wurde die Handwerkerschule nach weniger als zwei Jahren Bauzeit in der Gutjahrstraße eröffnet. Der Neubau war erforderlich geworden, weil die 1870 gegründete Gewerbliche Zeichenschule durch rasches Anwachsen der Schülerzahlen nicht ausreichte. Bei der Ausstattung der Unterrichtsräume wurden Erfahrungen aus der bisherigen gewerblichen Zeichenschule und ähnlichen Einrichtungen anderer Städte berücksichtigt. Neben den Unterrichtsräumen standen Modellier-, Zeichen- und Malsäle zur Verfügung. Für das praktische Arbeiten konnten große Arbeitstische mit geneigter Arbeitsfläche, Schemel in verschiedenen Höhen und Waschtische zur Reinigung der Reißbretter in den Klassenräumen genutzt werden. Optimale Bedingungen ermöglichten somit Lehrlingen, Gesellen und angehenden Meistern in den verschiedensten handwerklichen Bereichen die Erwerbung theoretischer und praktischer Kenntnisse. Vom Bauzeichner bis zum Zimmerer waren 69 verschiedene Berufe in den Teilnehmerlisten zu finden. Entsprechend breit gefächert gestaltete sich der Unterricht.

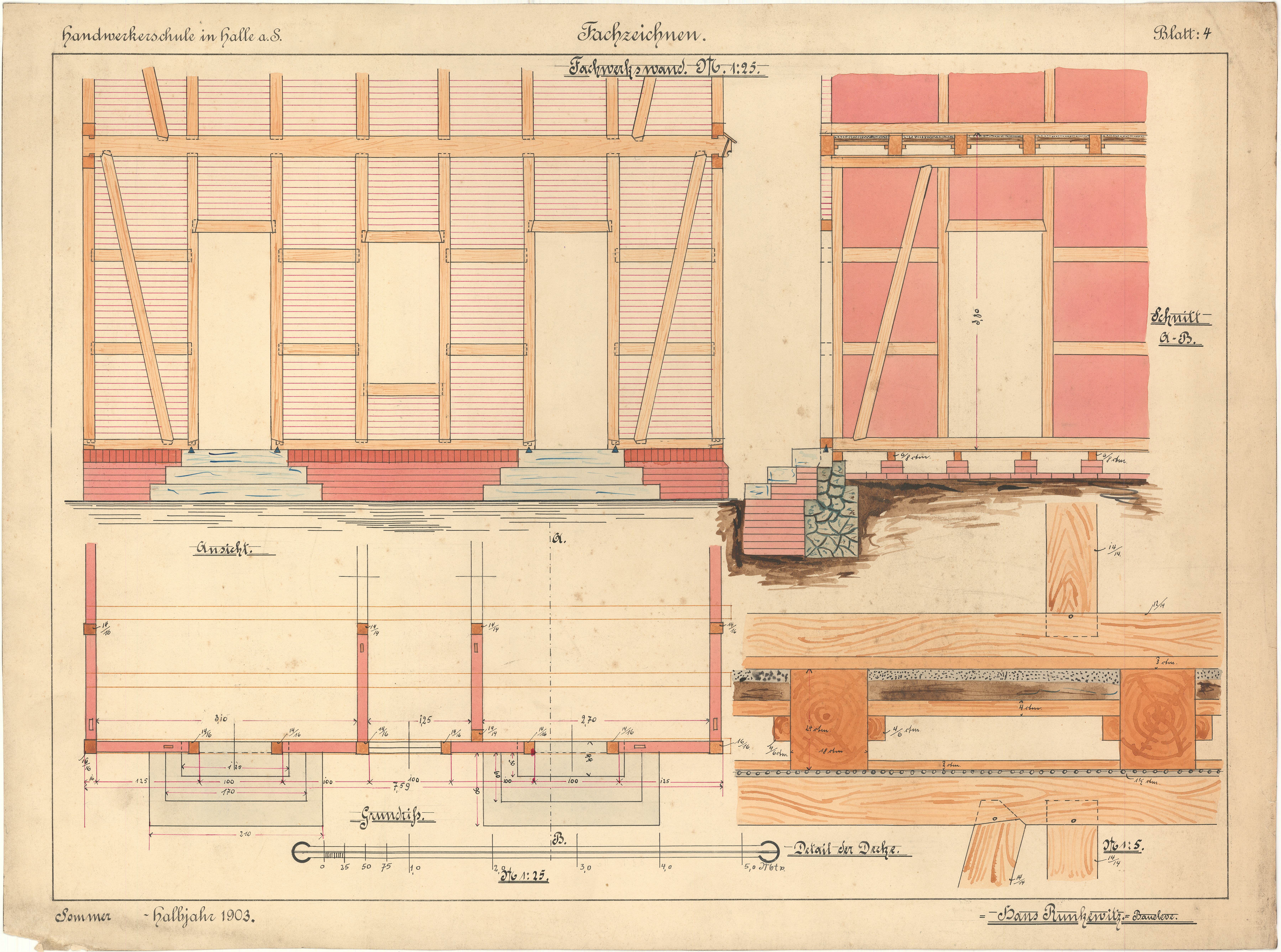

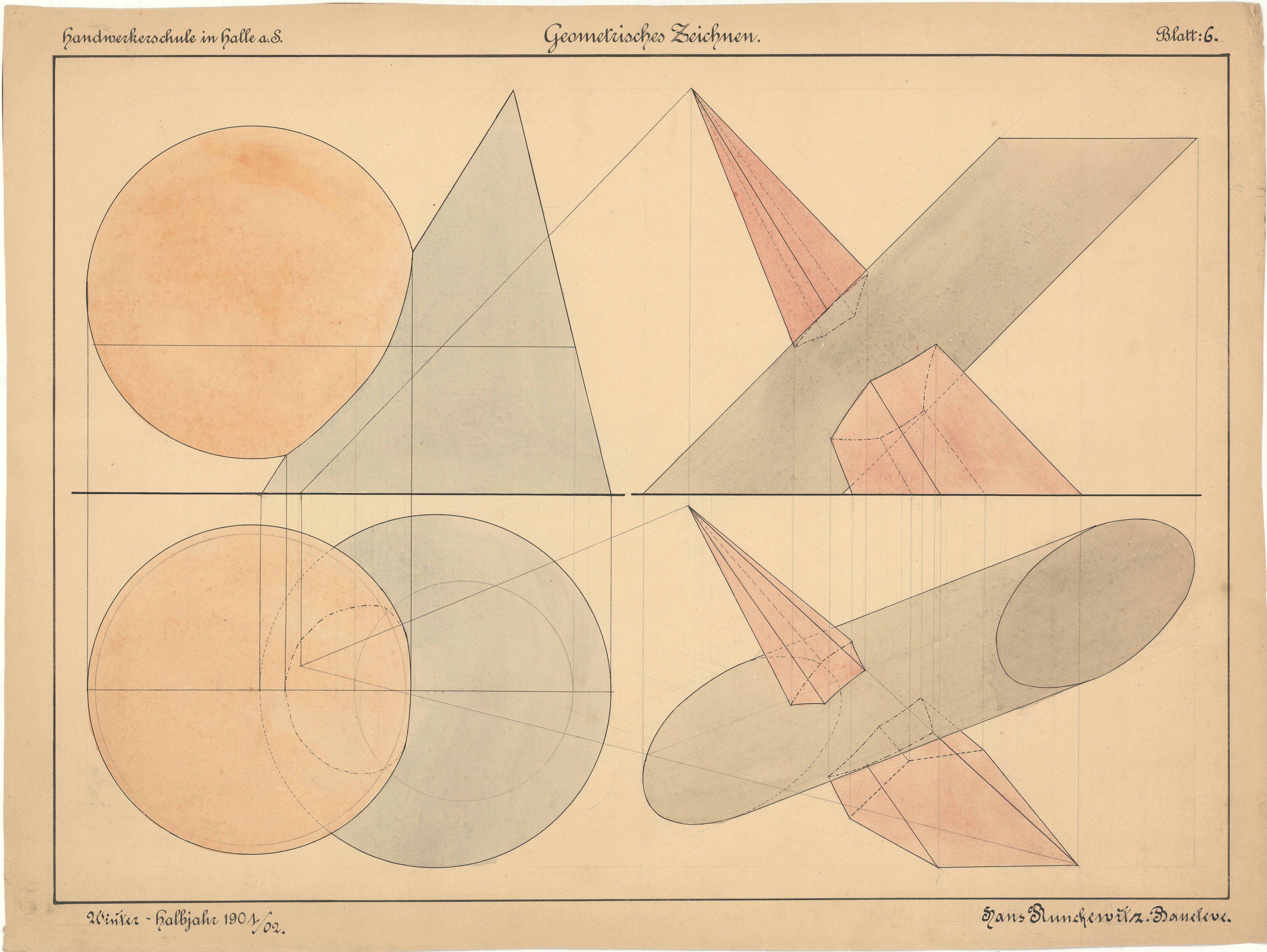

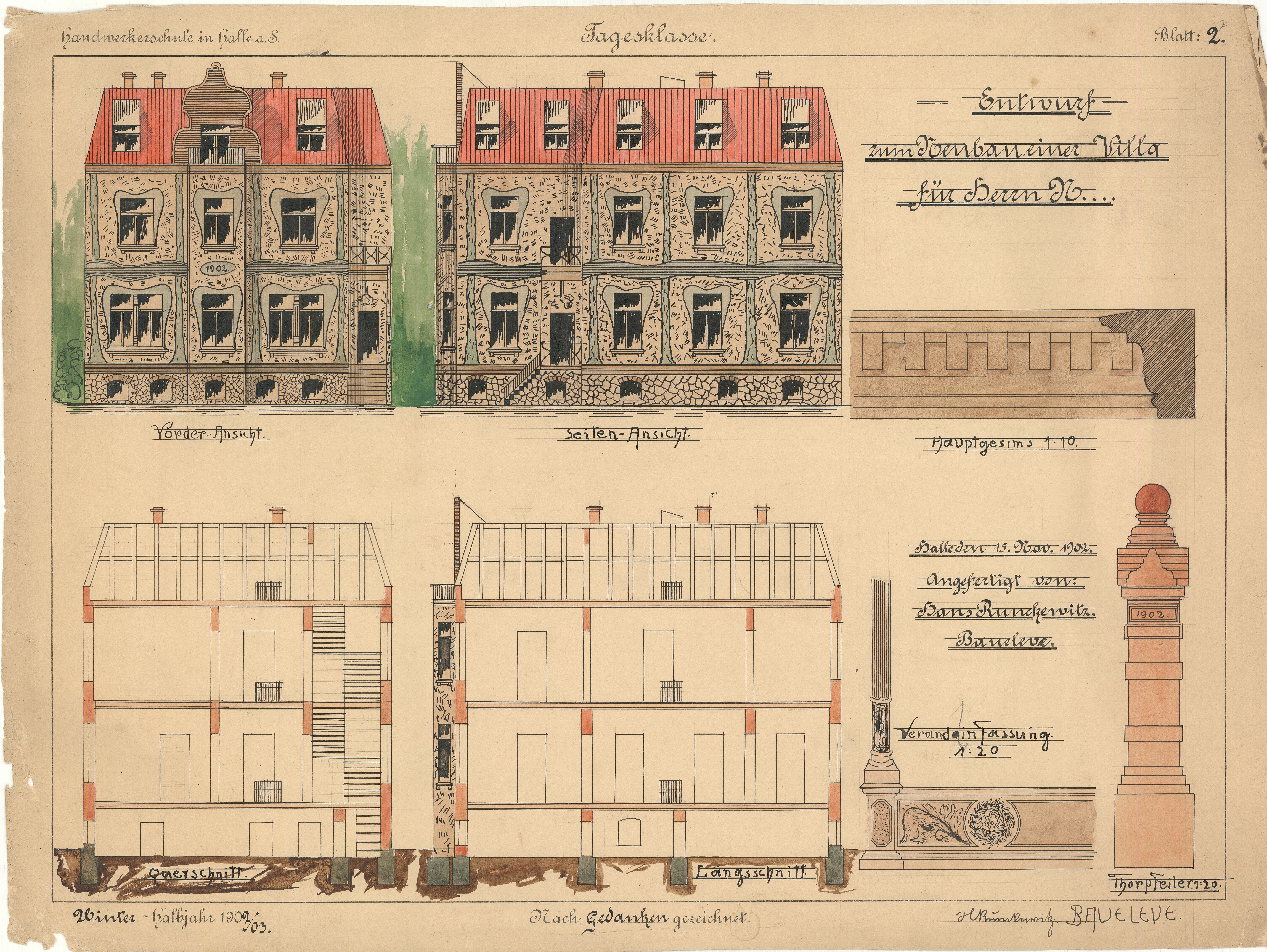

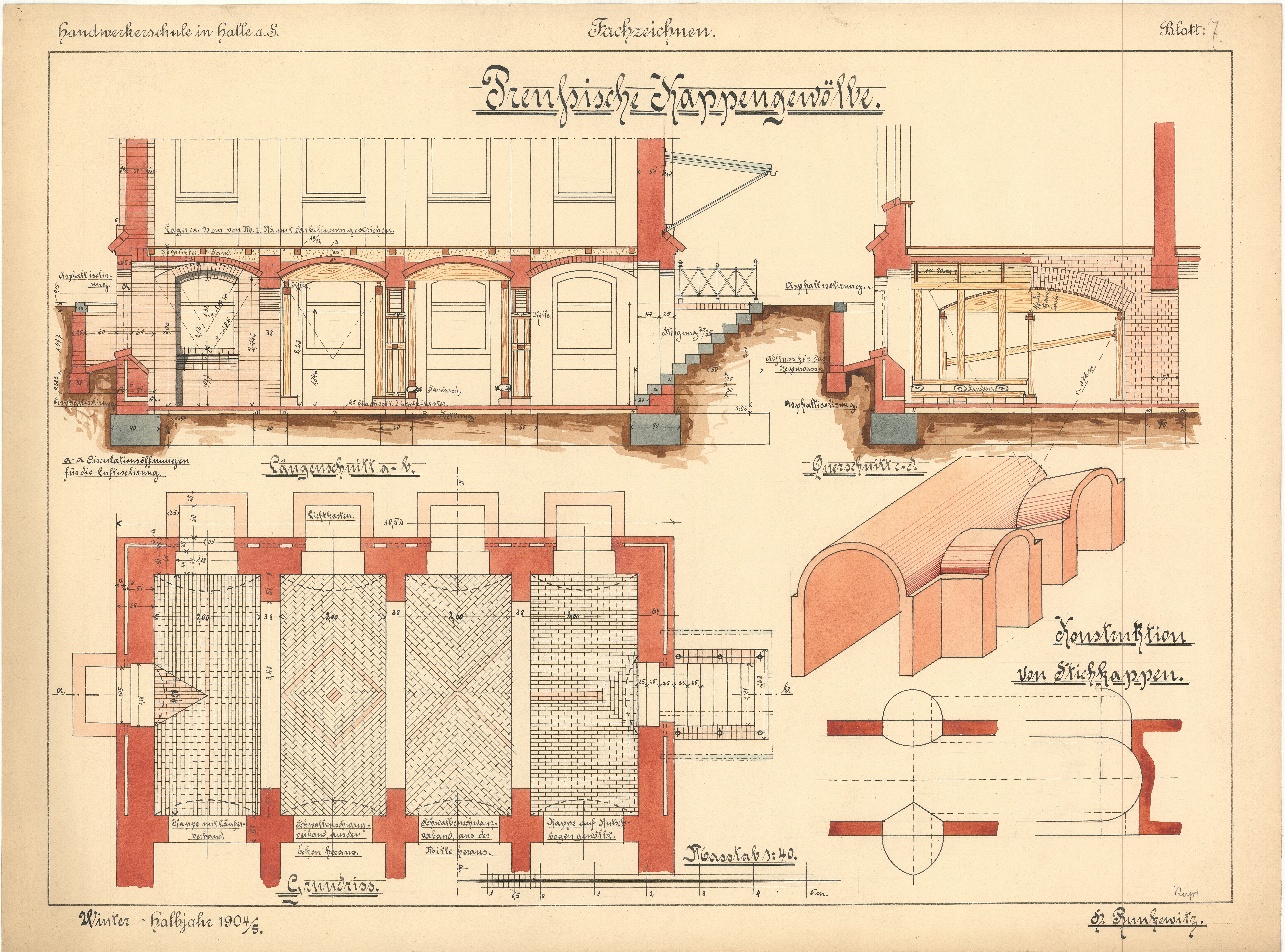

Einer der ersten Schüler der neuen Schule war Johannes Runckewitz (1886 -1956). Der Sohn eines Glasermeisters absolvierte 1901-1905 eine Ausbildung für eine spätere Tätigkeit im Bauwesen. Auf dem Lehrplan standen unter anderem Baukonstruktionslehre, Geometrie, Materialkunde, Buchführung und Zeichnen. Über 90 Zeichnungen dokumentieren die von Runckewitz im Fachzeichnen erworbenen Fertigkeiten. Er beherrschte die Darstellung von geometrischen Figuren, Mauerverbänden und Gewölbeformen ebenso wie Entwurfszeichnungen für ein Haus.

Nach seiner Ausbildung war Runckewitz als Bautechniker in Halle tätig und nach der Meisterprüfung seit 1922 als Maurermeister im Adressbuch vermerkt. Damit hatte er Verantwortung für Planung, Ausführung und Koordinierung von Bauprojekten zu tragen und übernahm neben der fachlichen Ausführung auch kaufmännische Tätigkeit.

Abbildungen:

In der Handwerkerschule von Hans Runckewitz angefertigte kolorierte Federzeichnungen, (1901-1905)

(S 3 VI 76 – 18, 32, 41, 62, 84)

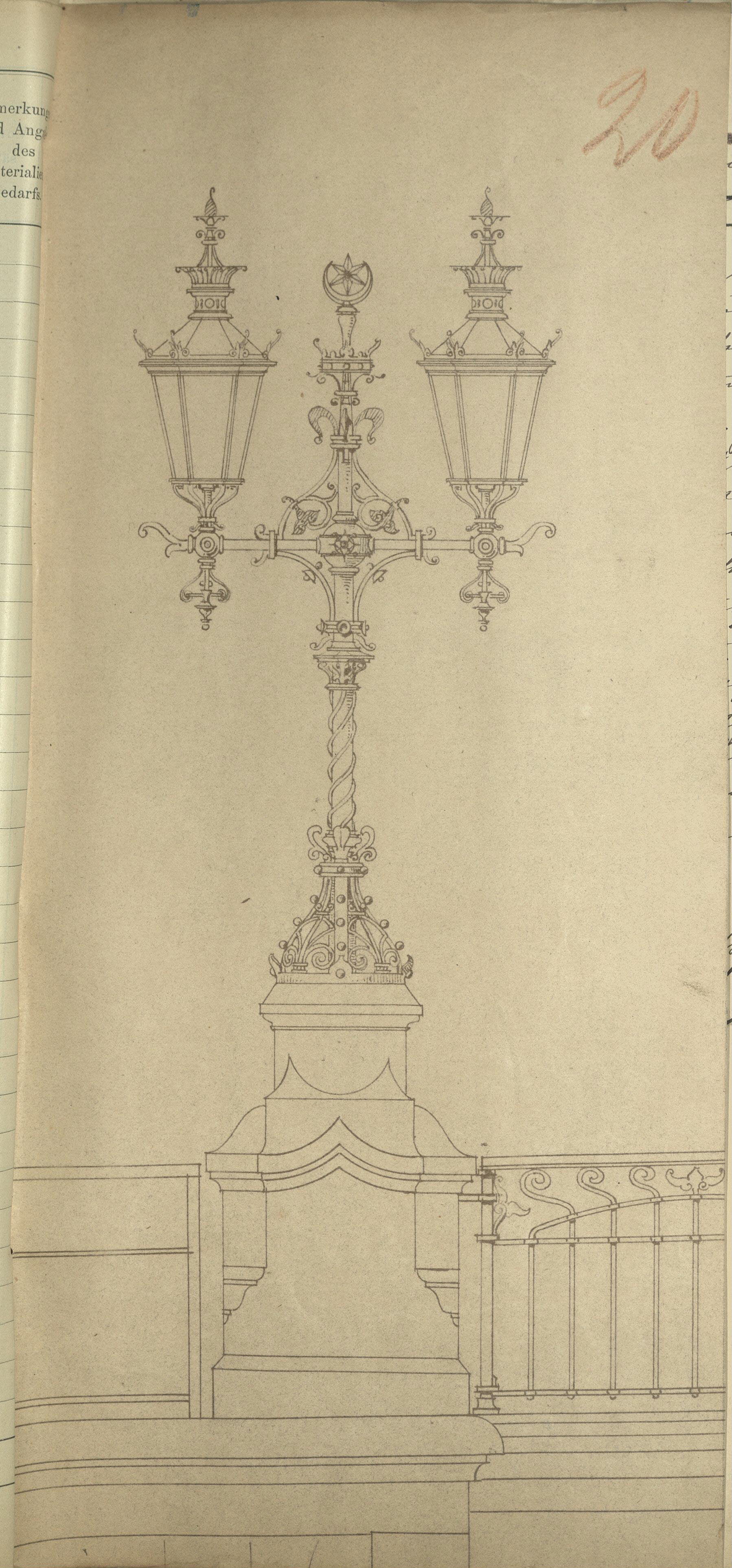

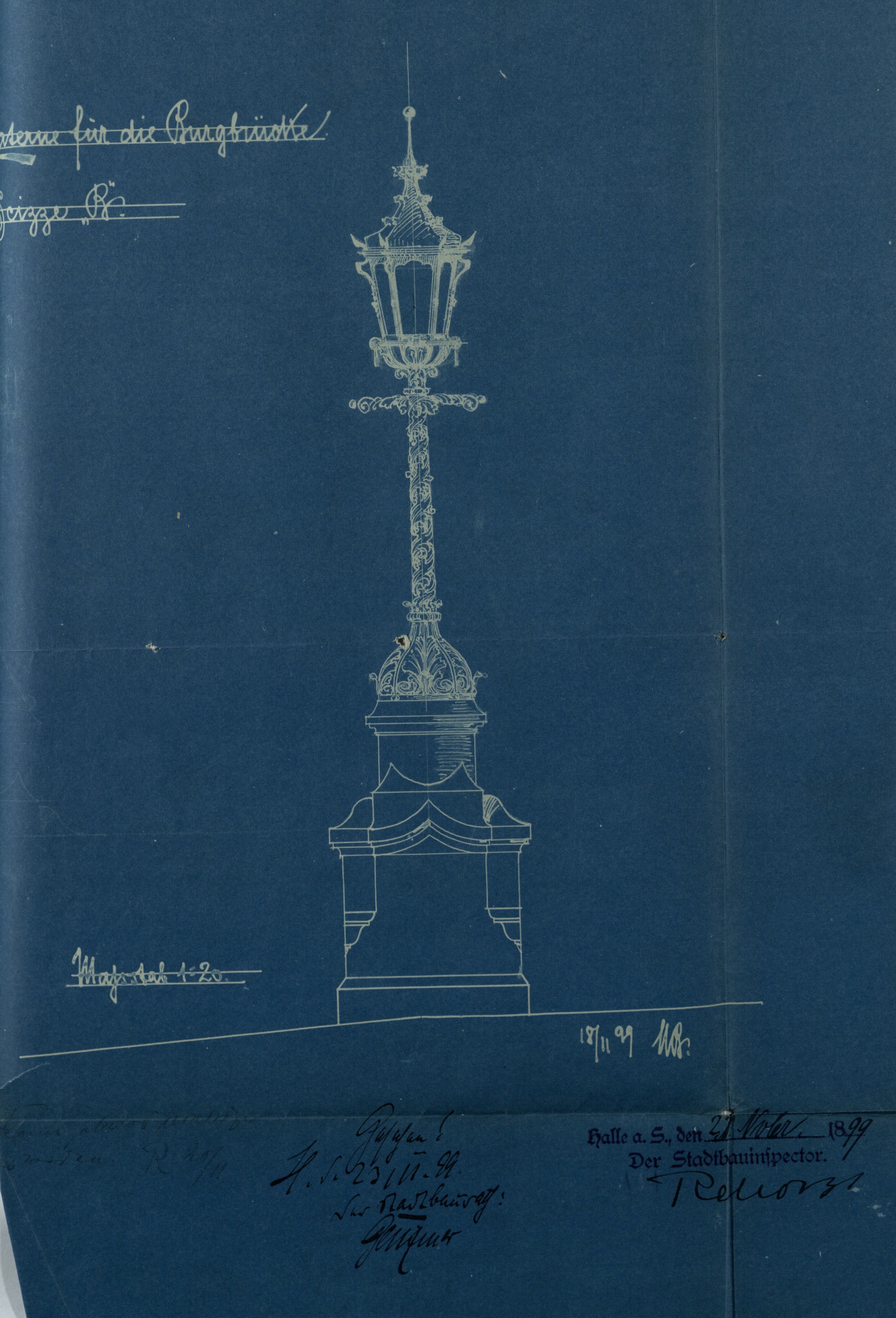

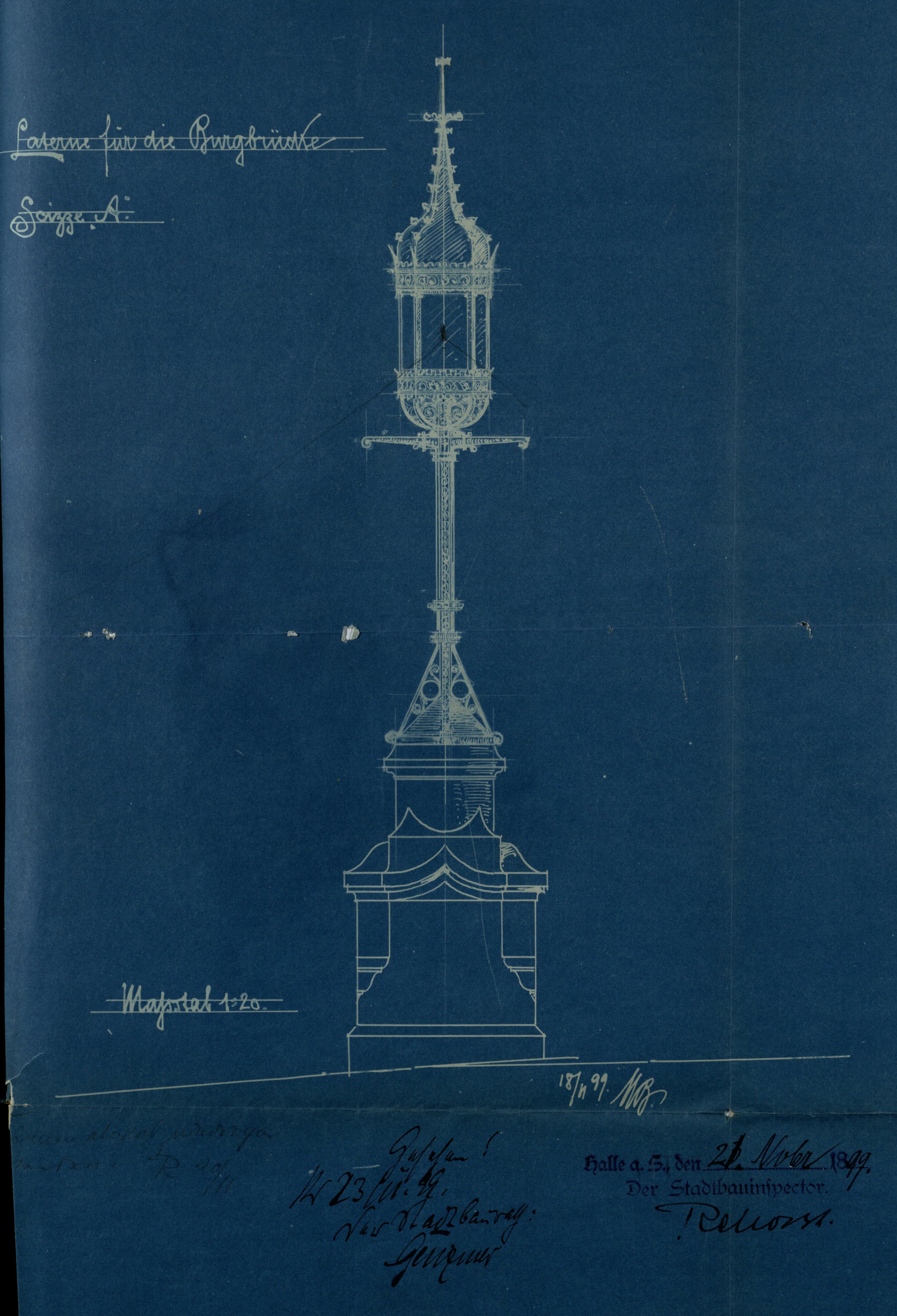

Zwei Entwürfe zu Laternen für die Burgbrücke 1899 (A 2.5.1 Kap. VI Abt. R III Nr. 4 Bd. 2, Bl. 42, 43)

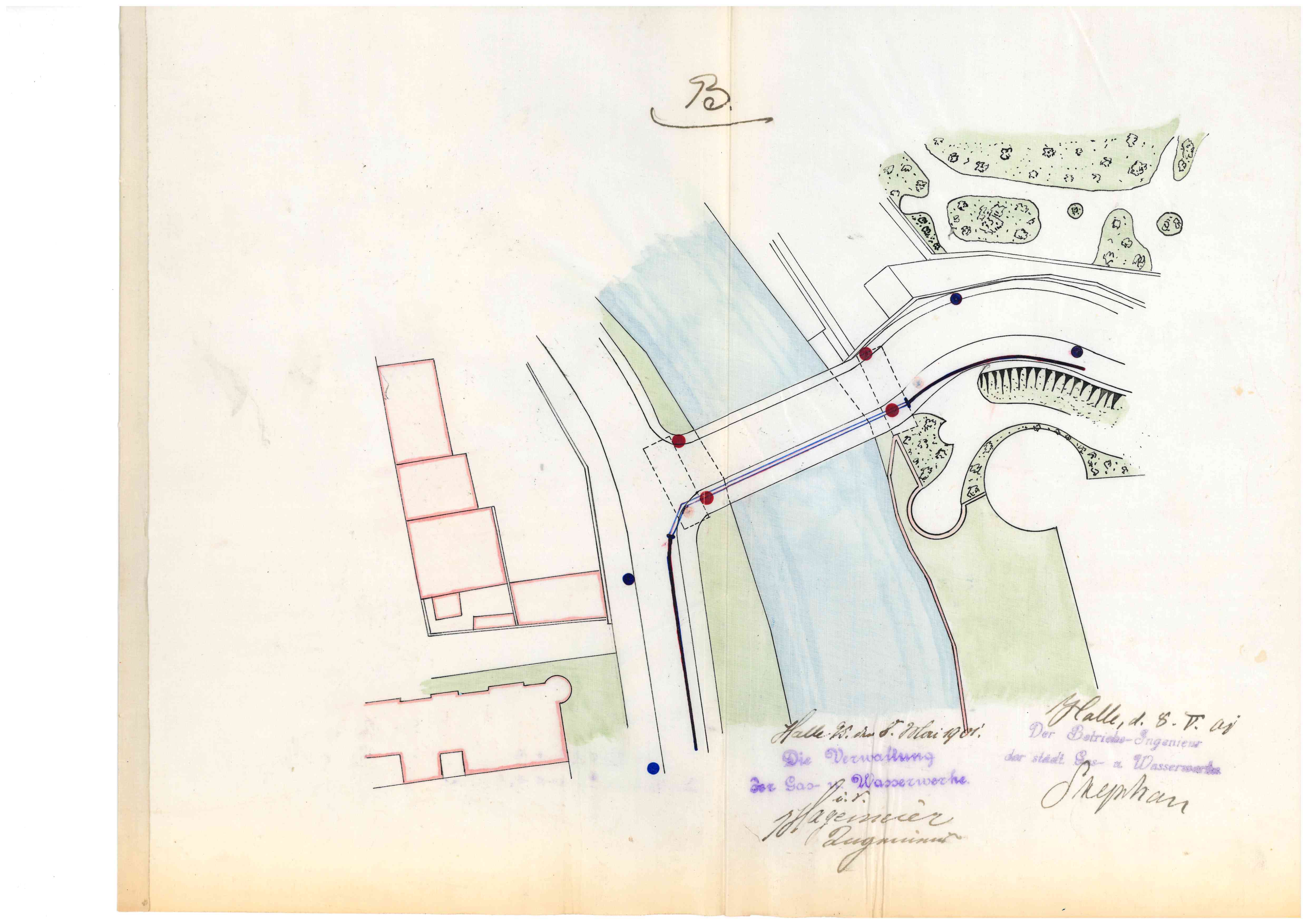

Plan zum vorgesehenen Standort der Gaslaternen 1901 (A 2.5.1 Kap. VI Abt. R III Nr. 4 Bd. 2, Bl. 39)

Entwurf für einen Kandelaber auf der Burgbrücke, o.D. (A 2.5.1 Kap. IX Abt. A Nr. 5 Bd. 2)

„… um eine genügende Beleuchtung … herbeizuführen …“ - Licht für die Burgbrücke

Dem Thema des kulturellen Themenjahrs 2026 „Stadt – Licht – Leben – Energie“ ist das Archivale in diesem Monat gewidmet.

Die Industrialisierung führte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Anstieg der Einwohnerzahlen und räumlicher Ausdehnung der Stadt über die alten Stadtgrenzen hinaus. Die Infrastruktur musste entwickelt und neue Verkehrswege geschaffen werden. Dazu zählten auch der Abbruch der Stadtmauern und Schaffung einer begrünten Ringpromenade. Sie diente gleichsam als Verkehrsweg und bot Erholungsflächen und Spazierwege. Mit dem Ausbau der Robert-Franz-Straße (heute Robert-Franz-Ring) und Errichtung der Burgbrücke 1898 war diese um die innere Stadt führende Ringstraße fertig gestellt.

Wie aus einer Akte des Bauamtes zum Ausbau der Robert-Franz-Straße zu ersehen ist, sollte die an der Moritzburg zum heutigen Friedemann-Bach-Platz führende Brücke mit aufwendig gestalteten Gas-Laternen bestückt werden. Vier Postamente an den Brückenenden waren dafür vorgesehen. Bei der Einweihung der Brücke im April 1898 blieben sie jedoch leer.

Im November 1899 lagen Entwürfe für die Kandelaber, also zweiarmige Laternen, vor. Das mit 2400 Mark veranschlagte Vorhaben wurde jedoch wegen fehlender finanzieller Mittel abgelehnt. Erneute Verhandlungen des Stadtbauamtes mit den Gas- und Wasserwerken zur Unterstützung kamen nicht voran. Das Unternehmen begründete seine Zurückhaltung mit einer möglichen Einbindung der Burgbrücke bei der elektrischen Beleuchtung der naheliegenden Würfelwiese.

Am 4. August 1901 bemerkte ein Zeitungsleser sarkastisch: „… daß die viel befahrene, auch von schweren Lastwagen im Winter schon ab 3 – ½ 4 Uhr früh behufs bequemer Erreichung der hochgelegenen Stadt lebhaft benutzte Burg-Brücke … jeglicher Beleuchtung entbehrt.“ Und erst in einiger „… Entfernung von beiden Enden der Brücke schwingt sich die Beleuchtung … zu je einer Gasflamme auf. “

Dem ehemaligen Landeskonservator Gotthard Voß und dem „Förderkreis Burgbrückenlampen“ ist die Anfertigung von vier zweiarmigen Laternen nach einer Zeichnung in einer weiteren Akte zum Bau der Burgbrücke zu verdanken. Sie wurden im September 2022 aufgestellt und am 25.10.2022 offiziell eingeweiht.

Quellen

Akte „Robert-Franz-Straße Ausbau“ (A 2.5.1 Kap. VI Abt. R III Nr. 4 Bd. 2

Akte „Burgbrücke“ A 2.5.1 Kap. IX Abt. A Nr. 5 Bd. 2

Saale-Zeitung 4.08.1901, 1. Beilage

Mitteldeutsche Zeitung 28.06.2021 und 01.09.2022

Rathausstraße 1

06108 Halle (Saale)

Mo: 10:00 - 15:00 Uhr

Di: 10:00 - 18:00 Uhr

Mi: 10:00 - 18:00 Uhr

Do: 10:00 - 18:00 Uhr

Fr: nach Vereinbarung

Sa: geschlossen

So: geschlossen